BdB-Jahrestagung 2022

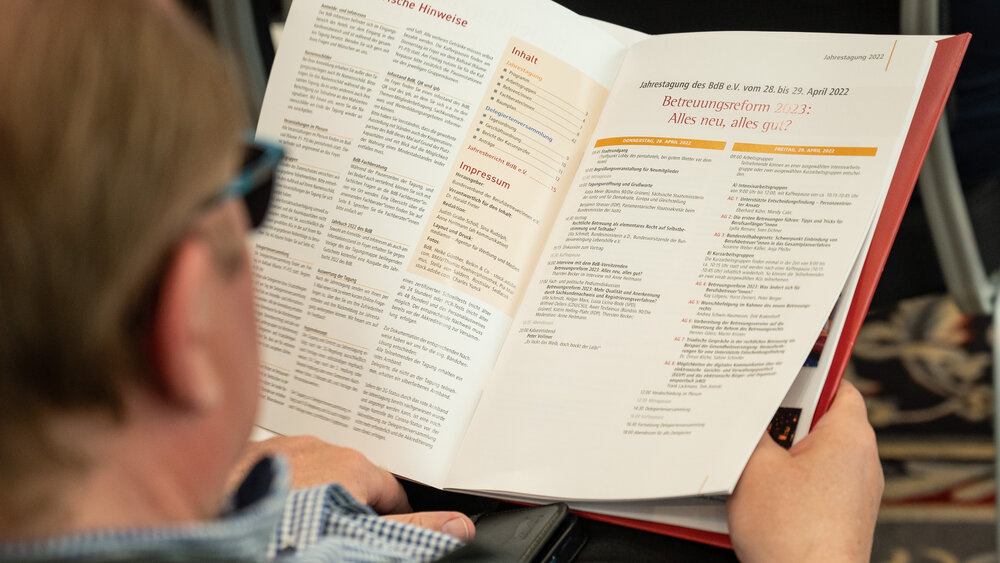

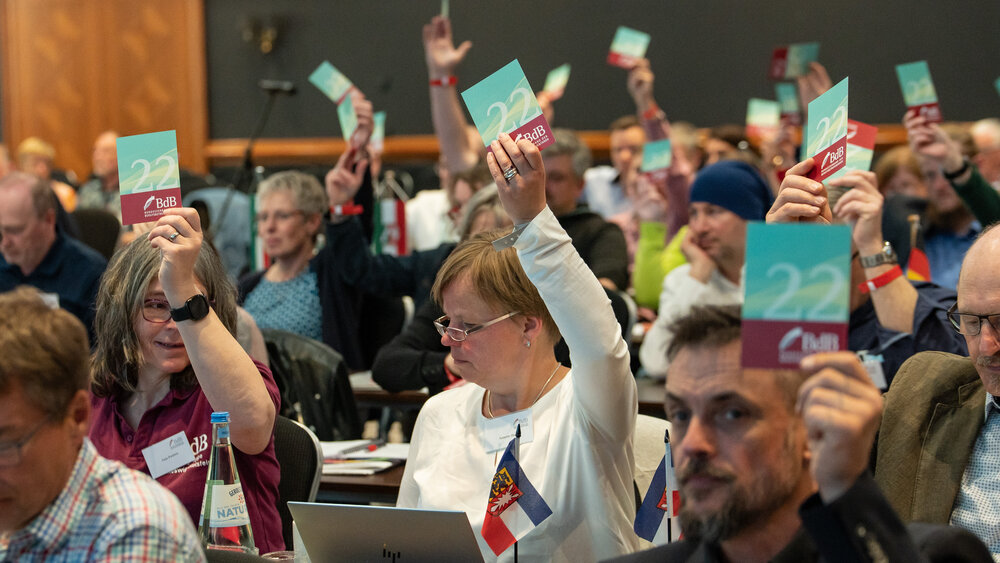

Unter dem Motto „Betreuungsreform 2023 - Alles neu, alles gut?" diskutierten Betreuer*innen und weitere Expert*innen aus ganz Deutschland auf der BdB-Jahrestagung vom 28. bis 29. April 2022 in Leipzig aktuelle fachliche Fragen.

Impressionen von Jahrestagung und Delegiertenversammlung

„Alles neu, alles gut?“ – Interview mit BdB-Vorsitzendem Thorsten Becker zur Reform 2023

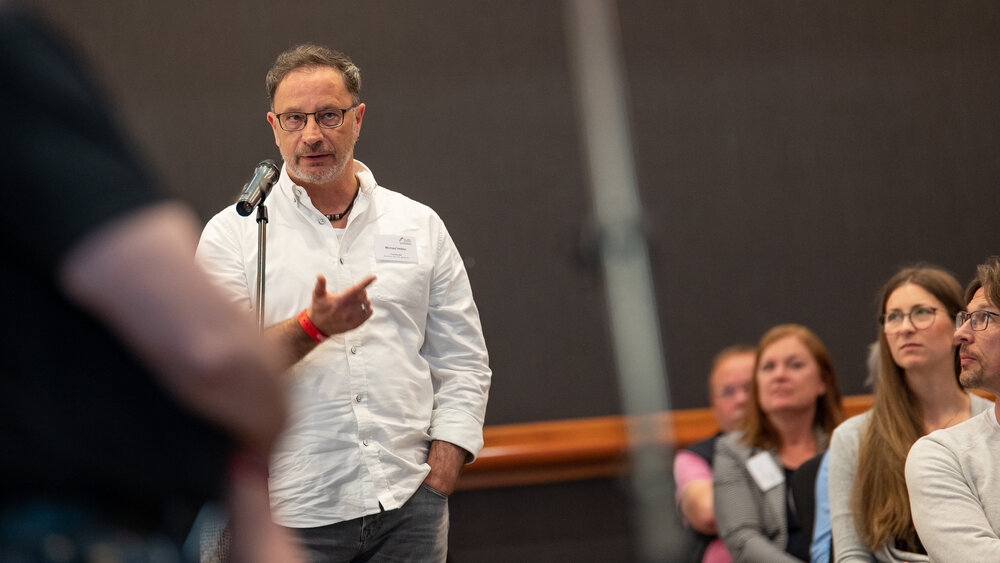

Leipzig/Hamburg, 12. Mai 2022 - Am ersten Veranstaltungstag stand der BdB-Vorsitzende Thorsten Becker eine Stunde lang den Mitgliedern und Moderatorin Anne Heitmann Rede und Antwort zur Reform und den damit verbundenen Pflichten, die auf Berufsbezreuer*innen zukommen. Das ganze Interview mit Thorsten Becker können Sie sich hier anschauen.

Unser Film zur Jahrestagung 2022

Leipzig/Hamburg, 12. Mai 2022 - Austausch, Diskussionen, Networking, Arbeitsgruppen: Rund 250 Betreuer*innen aus ganz Deutschland trafen sich am 28. und 29. April 2022 in Leipzig zur BdB-Jahrestagung. Unter dem Motto "Betreuungsreform 2023: Alles neu, alles gut?" stand die Reform des Betreuungsrechts im Mittelpunkt. Tolle Eindrücke, die wichtigsten Themen und knackige Statements haben wir Ihnen in unserem Tagungsfilm zusammengefasst.

Dokumentation und Fotos auf meinBdB

Präsentationen und weitere Unterlagen aus Vorträgen und Arbeitsgruppen der Tagung finden Sie gesammelt im Mitgliederportal "meinBdB" in der Gruppe "Jahrestagung".