BdB-Jahrestagung 2019

Auf dieser Übersichtsseite finden Sie die Dokumentation der BdB-Jahrestagung vom 2.-4. Mai 2019 am Templiner See in Potsdam

Zwei Frauen neu im Vorstand

Potsdam, 4. Mai 2019 - Andrea Schwin-Haumesser arbeitet seit 2011 beim Verein für Betreuungen in Esslingen. Sie hat sich als Beisitzerin während der Delegiertenversammlung am 3. Mai 2019 in den Vorstand wählen lassen, „da es mir ein Anliegen ist, den Beruf weiter mit zu entwickeln und die Öffentlichkeit zu informieren“, so Schwin-Haumesser. Über ihren Verband sagt sie: „Der BdB ist für mich inzwischen eine Familie, zu der ich immer gerne komme. Er ist schlagkräftig und gut aufgestellt.“

„Ich arbeite gerne viel und löse komplizierte Aufgaben“, stellt sich Anja Pfeifer vor. Die Brandenburgerin wurde am 3. Mai von den Delegierten als Beisitzerin in den Vorstand gewählt. Ihr Herzensthema ist die Bildung. Sie hat soziale Arbeit und Recht an der Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin studiert. Die nebenberufliche Dozentin engagiert sich im BdB, weil sie die Themen hochspannend findet und nun die Kapazitäten hat für Verbandsarbeit: Ihr eigenes Unternehmen, ein Sozialdienstleister mit rund 40 Angestellten ist gut aufgestellt.

Podiumsteilnehmer/innen fordern rasche Umsetzung der Vergütungserhöhung

Potsdam, 04. Mai 2019 - Den ersten Redebeitrag auf der abschließenden Podiumsdiskussion hatte Schleswig-Holsteins Justizministerin Frau Dr. Sabine Sütterlin-Waack (CDU). Auf die Frage wie zufrieden sie mit dem vorliegenden Gesetzentwurf sei, antwortete die Ministerin, sie halte es für einen Erfolg, dass nun endlich ein Gesetzentwurf zum Abschluss komme. Sie werde sich weiterhin dafür einsetzen, dass das Gesetz zur Vergütungserhöhung durchkommt und das möglichst schnell. Schleswig-Holstein habe im Bundesrat entsprechend gegen ein späteres Inkrafttreten gestimmt. Sie glaube aber, dass die Länder im Bundesrat ihre Haltung zur Ausweitung des Evaluierungszeitraumes auf fünf Jahre nicht aufgeben würden. Die Länder bräuchten eine "Zeit der Ruhe".

Der BdB-Vorsitzende Thorsten Becker wies darauf hin, es gebe nach wie vor genügend Zündstoff: "Wir haben 15 Jahre auf eine Erhöhung gewartet. Es ist ein Zeichen von Respekt, das Gesetz zügig in Kraft zu setzen". Diese Position werde er auch als Sachverständiger im Rechtsausschuss des Bundestages vertreten. Er begrüßte ausdrücklich die Gegenäußerung der Bundesregierung. Sie lehnt die vom Bundesrat vorgeschlagenen Änderungen in Bezug auf Verschiebung des Inkrafttretens und des Evaluierungszeitraums ab. 17 Prozent mehr Vergütung für alle sei weiterhin das Ziel des BdB. Solange dass Gesetz nicht beschlossen, werde der BdB weiterhin seinen politischen Einluss geltend machen.

Friedrich Straetmanns (MdB, DIE LINKE) schloss an, er stehe voll und ganz hinter den Forderungen der Berufsbetreuer/innen. Angesichts der alternden Gesellschaft und der wichtigen Rolle der Betreuer/innen halte er es für unerträglich, dass die Vergütung der Betreuer/innen so wenig Beachtung fände. Dies betreffe perspektivisch ja durchaus auch einige der Menschen, die auf dem Podium säßen.

Die stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Frau Dr. Eva Högl ergänzte: "Die Diskussion um die Vergütungserhöhung darf keine Never Ending Story werden." Es brauche kurzfristig eine politische Entscheidung für eine angemessene Vergütung der Berufsbetreuer/innen. Sie sprach sich gegen eine Verschiebung des Inkrafttretens und eine Verlängerung des Evaluationszeitraumes auf fünf Jahre aus. Die Evaluierung müsse auf jeden Fall in der nächsten Legislaturperiode erfolgen, damit zeitnah auch Anpassungen möglich sind.

Dies unterstützte auch Petra Budke (Vorsitzende des Landesverbandes von Bündnis 90/Die Grünen Brandenburg). Sie betonte die wichtige Arbeit, die Berufsbetreuer/innen leisten und dass der Beruf immer anspruchsvoller werde. Dafür müssten Betreuer/innen eine angemessene Vergütung erhalten. Auch mehr Zeit für Gespräche mit den Betreuten, um deren Selbstbestimmung zu stärken, sei notwendig. Deutschland könne es sich nicht leisten, dass immer mehr Betreuer/innen ihre Arbeit aufgeben.

DOKUMENTATION AUF YOUTUBE

Nicht dabei gewesen? Wir haben die Jahrestagung zum Nachschauen auf Youtube zusammengefasst.

BdB wählt Vorstand

Potsdam, 3. Mai 2019 - Die Delegiertenversammlung des BdB hat den Vorstand in Teilen wiedergewählt. Der Vorsitzende Thorsten Becker, sein Stellvertreter Hennes Göers, Rainer Sobota, Jochen Halbreiter und Heike Looser wurden wieder gewählt. Die Delegierten stimmten außerdem für Andrea Schwin-Haumesser aus Baden-Württemberg und Anja Pfeifer aus Brandenburg als Beisitzerinnen. Bereits zuvor war Iris Peymann aus dem Vorstand ausgeschieden. Christian Kästner ist nicht mehr Vorstandsmitglied.

Delegierte diskutieren Dilemma

Die Delegiertenversammlung des BdB ist mit großer Mehrheit dem Antrag des Vorstandes zum Gesetzgebungsverfahren für die Anpassung der Betreuervergütung gefolgt. Zuvor hatte bereits der Länderrat die Zustimmung empfohlen. Es sei sehr differenziert gelungen, so die mehrheitlichen Stimmen, im Antrag die Kritik am Gesetzentwurf auf den Punkt zu bringen. Im Beschluss heißt es der BdB begrüße, dass der Gesetzgeber endlich der Forderung nach einer ersten Vergütungserhöhung nachkommen will. Die Delegiertenversammlung stimmte einer weiteren konstruktiven Begleitung des aktuellen Gesetzgebungsverfahrens zur Vergütung zu. Der BdB setzt sich trotz der enttäuschend geringen und wenig wertschätzenden Vergütungserhöhung des Gesetzentwurfes für die Umsetzung ein, heißt es in dem Beschluss. Die Begründung zum Antrag hebt die besonders kritischen Punkte des Gesetzentwurfes hervor gegen welche der BdB weiter kämpfen wird:

Der BdB fordert, dass die durchschnittliche Erhöhung um 17 Prozent bei allen Betreuern und Betreuerinnen ankommt und für alle Fallkonstellationen gilt. Zudem weist er daraufhin, dass die BMJV-Studie einen wesentlich höheren Bedarf von 24 Prozent mehr Zeit und 25 Prozent mehr Geld ermittelt hat. Außerdem wird der Verband die Ablehnung einer Verschiebung des Inkrafttretens und eine Ausweitung der Evaluierungsfrist konsequent vertreten. Der Vorstand geht mit diesem Votum gestärkt in die weiteren Verhandlungen.

Auch einem weiteren Antrag des Vorstandes zum Diskussions- und Gesetzgebungsprozess für eine Reform der Betreuung stimmten die Delegierten nach intensiver Diskussion mit großer Mehrheit zu. Kernpunkte sind folgende Forderungen:

- Das Betreuungsrecht ist konform mit der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) zu reformieren.

- Es braucht eine weitere deutliche Vergütungserhöhung für die Umsetzung der UN-BRK im Betreuungsrecht, insbesondere für die Anwendung der unterstützten Entscheidungsfindung

- Betreuung ist als Beruf anzuerkennen.

- Die Zulassung zur Betreuung ist bundeseinheitlich zu regeln.

- Eine einheitliche Vergütung.

- Rechtskräftige Festsetzung der Vergütung eines Betreuers - keine Rückstufungen mehr.

- Dynamisierung für die Vergütung gemäß allgemeiner Preisentwicklung.

- Entfall der sogenannten "Elferregel"

- Das Vergütungssystem muss sich künftig an Betreuungsbedarf und -aufwand orientieren.

- Perspektivisch ist eine Bertreuerkammer einzurichten als berufsständische Selbstverwaltung.

Delegierter zu aktuellem politischen Prozess

"Wir sind nicht einverstanden mit dem was und wie es passiert ist. Aber wir stimmen zu."

"Wir sind in den vergangenen 25 Jahren weit gekommen"

Zum Auftakt der BdB-Jahrestagung machte der Vorsitzende Thorsten Becker bereits deutlich: Der Verband will bei aller Wut auf die politische Stagnation in puncto Vergütung feiern! Der Grund: "Wir haben in den vergangenen 25 Jahren eine Berufsidentität gewonnen und berufliches Selbstvertrauen erlangt. Wir sind einen weiten Weg gegangen", so Thorsten Becker.

Johlen bei Feierstunde

Und die Feierlaune hörte man am Abend: die Tagungsbesucher lachten und johlten. Anlass dazu gab das Improvisationstheater "Freiwild" (nicht zu verwechseln mit der Band). Auch Tränen glitzerten in den Augenwinkeln bei der Diashow "25 Jahre BdB" und dem Abschlusssong, welche das Improvisationstheater den Betreuern schenkte.

Der Vortrag von Thorsten Becker trug jedoch nicht nur das Jubiläum, sondern einen Hinweis auf den aktuellen politischen Prozess in sich: „25 Jahre BdB: Streiten für unsere Ideen und gute Bezahlung – Damit Reform nicht zum Reförmchen wird!“

Vom Eröffnungsredner Franz Müntefering habe er gelernt, so Becker: "In der Demokratie müssen die Fakten genannt werden, auch wenn man Kompromisse machen muss." Und der BdB werde die Fakten auf den Tisch legen. Denn der Berufsstand leide unter schlechten materiellen Rahmenbedingungen. "Ich verweise auf die unsägliche Stellungnahme der Jumiko", so Becker. Dort habe sinngemäß gestanden, Betreuung könne jeder. "Das war der Absagesang an jegliche Professionalisierungsbestrebungen."

System steht vor Kollaps

Der Verband warne seit Jahren vor Flurschäden. "Wir sind mittendrin: Büros und Vereine schließen, Kompetenz verschwindet unwiederbringlich, Knowhow ist weg." Es gebe Kollegen, die sich von der Politik nicht mehr gewollt fühlten. In vielen Regionen sei Nachwuchs schwer zu fnden und wenn er denn da sei, sei er schnell wieder weg. Einzelne Behörden senkten gar ihre Zulassungskriterien um Nachwuchs zu finden.

Fakten zum Reformprozess

- erste Veröffentlichungen der Zwischenergebnisse am 13. Mai

- Erhöhung der Vergütung um durchschnittlich 17 Prozent

- Einführung Fallpauschalen

- Änderung des Heimbegriffes: Rundumversorgung und keine freie Wahl der externen Pflege- und Betreuungsleistung

Kritische Punkte

- BMJV-Studie weist nach: 24 Prozent mehr Zeit & 25 Prozent mehr Geld sind notwendig

- Wenn flächendeckend die unterstützte Entscheidungsfindung angewendet werden soll, muss man davon ausgehen, dass die 24 Prozent nicht mehr der Realität entsprechen würden.

- die nicht im Heim lebenden, mittellosen Klienten sind die größet Gruppe. Hier liegt die Steigerung der Vergütung deutlich unter 17 Prozent.

- trotz flammenden Plädoyers des Bundesjustizministeriums weigern Länder sich, Dolmetscherkosten in Betreuung anzuerkennen.

- Stellungnahme des Bundesrates sieht eine Evaluation erst nach fünf Jahren vor, frühestens jedoch am 1.1. 2025, der Gesetzentwurf der Bundesregierung sieht eine Evaluation nach vier Jahren vor.

- besondere Gefahr: die von den Ländern eingebrachte Fallzahlbegrenzung

Fazit

"Das Gesetz hält eventuell nicht das, was es verspricht. Es droht, eine Qualitätsbremse zu werden", so Becker. Trotzdem sei es als Ergebnis des vergangenen Prozesses einzuordnen und als solcher ein erster Schritt in die richtige Richtung.

Betreuung darf nicht weiter irgendwie geregelt sein -

Der Bürger muss sich auf eine Qualitätsabsicherung verlassen können

"Wir fühlen uns zerrieben zwischen falschen Ansätzen und Sparzwang. Immer deutlichere Regelungsdefizite müssen wir verzeichnen. Betreuung darf nicht weiterhin irgendwie geregelt sein.Wir setzen uns dafür ein, dass der Bürger sich auf eine Qualitätsabsicherung verlassen kann. Dafür streiten wir."

Beste Adresse und kollegiale Heimat

Zur Zukunft des BdB sagte Thorsten Becker: "Wir wollen, dass der BdB und seine Mitglieder beste Adresse für Betreuung sind. Um das zu erreichen, bieten wir ein Netzwerk. Wir wollen kollegiale Heimat für unsere Mitglieder sein. Wir streiten weiter für gute Bezahlung und haben Ideen und Konzepte für die Betreuung von morgen. Wir haben eine gesellschaftlich wichtige Aufgabe zu erfüllen und dabei stehen die Klienten und Klientinnen immer im Zentrum. Wir stärken unsere Mitglieder darin, die Klienten zu ermächtigen, ein Leben nach ihren eigenen Vorstellungen zu führen – selbstbestimmt und geschützt."

Betreuen - mit Vertrauen, mit Verantwortung

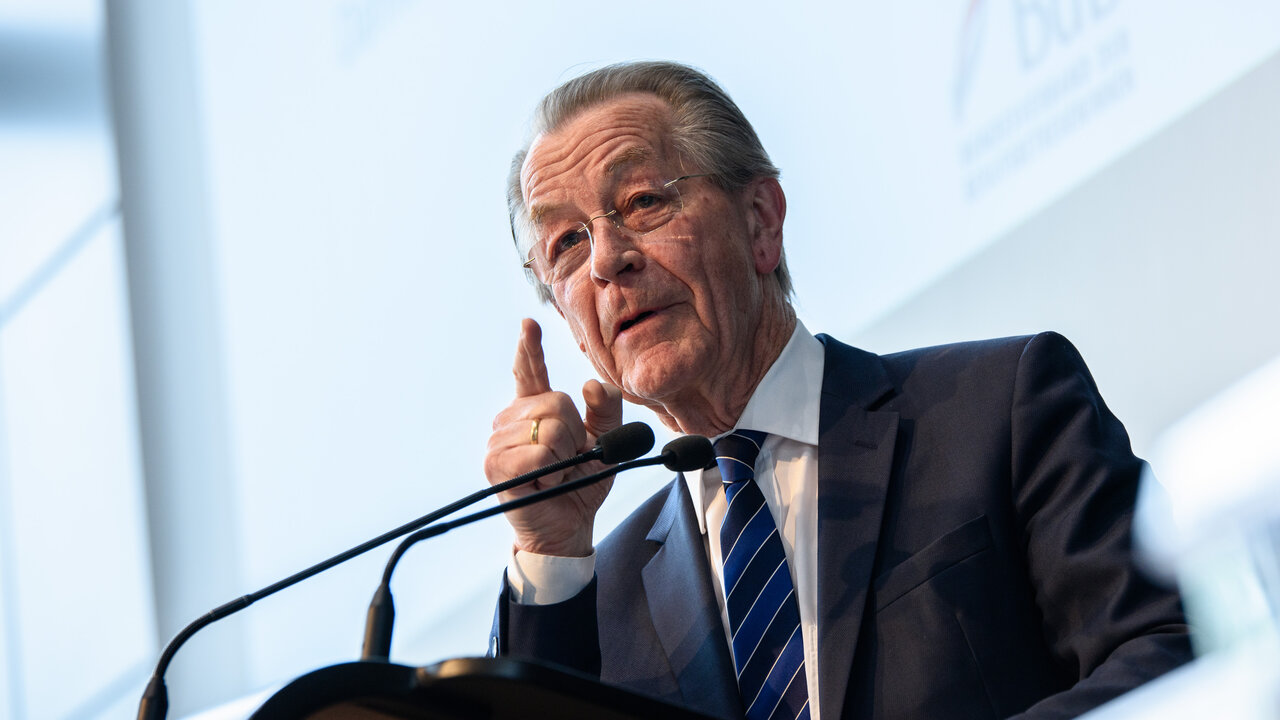

Franz Müntefering eröffnete als Vorsitzender der Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen e.V. (BAGSO) die Jahrestagung mit einem Blick auf die demographische Entwicklung in Deutschland. Er betonte die wichtige Rolle, die rechtliche Betreuer für die Stabilisierung unserer Gesellschaft spielen. Müntefering bedankte sich ausdrücklich bei den Berufsbetreuer/innen für das, was sie in den vergangenen 25 Jahren geleistet haben. "Es kommt auf jeden Einzelnen an [...], um den wir uns kümmern. Das haben sie getan. Dafür sage ich Dankeschön".

Fortschritt ist möglich!

Franz Müntefering verwies darauf, dass unsere Gesellschaft sich auf vielfältige Weise veränderte. Die individuelle Lebenserwartung liege inzwischen bei etwa 80 Jahren. Heute seien etwa 5 Millionen Menschen in Deutschland über 80 Jahre alt, in 15 bis 20 Jahren würden es schon doppelt so viele sein. Wir müssten verstehen, danach zu handeln und uns auf die Veränderungen einzustellen. Ein Fortschritt sei möglich, aber es liege an uns Menschen. Müntefering zeigte sich überzeugt, dass sich, abgestimmt mit Humanität und Vernunft, ein guter Weg finden werde, mit diesen Veränderungen umzugehen.

Das Ende der Entmündigung vor 27 Jahren bezeichnete Müntefering als Fortschritt. Er wisse, dass die Berufsbetreuer/innen Selbstbestimmung hoch schätzten und um die Diskrepanz zwischen Selbstbestimmung und den realen Lebensbedingungen. Es sei ein Dilemma, wenn man gute Arbeit leisten wolle, aber dies durch den Mangel an Zeit und die Komplexität der Fälle erschwert werde. Damals gab es 75.000 Klienten, heute sei die Zahl 16 mal so hoch. Nun sei die entscheidende Frage, wie wir diesen Herausforderungen zukünftig gerecht werden könnten. Dies betreffe nicht nur die Senioren, die er in seiner Rolle als BAGSO-Vorsitzender vertrete, aber diese Gruppe eben auch. Gerade im Bereich Vorsorgevollmachten, Demenz und Patientenverfügungen sehe er Komplikationen. Demokratie lebe davon, dass man Interessen klar und deutlich vertrete. Bei der Behandlung der älteren Menschen herrsche Ignoranz und wohlwollende Betüddelung. Viele ältere Menschen, auch in Heimen, würden nicht mehr angemessen diagnostiziert. Diejenigen, die damit umgehen müssen, stellten ruhig mit Tabletten und Medikamenten, weil es keine Zeit für Pflege gebe. Es steige die Zahl der Menschen, die arm und hocheinsam sind. Es bleibe die Frage nach der zugehenden Sozialarbeit, wenn Menschen nicht mehr in der Lage seien, sich um sich selbst zu kümmern. Die Felder von Demenz, Einsamkeit und Vorsorgevollmachten vermischten sich ungünstig im Feld der rechtlichen Betreuung.

Müntefering appelliert an Politik, Vergütungserhöhung umzusetzen

Er sehe aber auch Chancen. Die BAGSO habe das Gutachten der Qualitätsstudie des Bundesjustizministeriums 2017 sehr begrüßt. Müntefering sagte, er hoffe sehr, dass sich mit dem begonnenen Gesetzgebungsverfahren nun wirklich etwas bewege. Gut gemeint sei aber noch längst nicht gut gemacht. Er appellierte an dieser Stelle eindrücklich an die Politik, diese möge dafür sorgen, dass das Gesetz auch umgesetzt werden könne. Dafür müssten die richtigen Rahmenbedingungen geschaffen werden, damit die Betroffenen diese Arbeit dann auch leisten können.

Leistungen von Betreuern stabilisieren Gesellschaft

Die Würde eines Menschen dürfe man nicht an seinen Behinderungen messen, sondern an seiner Unantastbarkeit. Der Staat könne Solidarität innerhalb der Gesellschaft nicht erzwingen, es liege an uns, dieser Aufgabe gerecht zu werden. Er habe allerdings manchmal den Eindruck, dass die Tätigkeit, Menschen zu unterstützen in Deutschland nicht genügend Anerkennung fände. Er erinnerte daran, dass die zu niedrige und nicht qualitätsangemessene Bezahlung in der nächsten Generation nochmal teurer werde. Was Betreuer leisteten, diene der Stabilisierung der Gesellschaft insgesamt und müsse angemessen bezahlt werden. Diese Aufgaben könne eben nicht jeder.

Es sei nicht einfach, Menschen mit Behinderung gerecht zu werden und dabei auf gleicher Augenhöhe zu bleiben. Aber wir müssten als Gesellschaft klären: Wie wollen wir mit diesen Menschen umgehen? Zudem müsste alles dafür getan werden, dass der Beruf des Betreuers in der Gesellschaft anerkannt wird. Die Anerkennung sei nicht so verbreitet, wie es angesichts der Bedeutung der Tätigkeit der Fall sein müsste.

BdB-Jahrestagung startet +++ erste Zusammenfassung +++

Den Nachmittag des ersten Tages der BdB-Jahrestagung fassen wir hier für Sie zusammen.

Gleich zu Beginn der BdB-Jahrestagung machte der Vorsitzende Thorsten Becker deutlich: "Auch in politisch schwierigen Zeiten sind 25 Jahre für uns ein Grund zum Feiern. Wir bieten unseren Mitgliedern eine berufliche Heimat. Seit 25 Jahren vertreten wir die Interessen unserer Mitglieder in Politik, Fachwelt und Öffentlichkeit." Für das große Thema der Tagung warf Becker vorweg: "Es freut uns und sorgt uns gleichermaßen, dass ein Gesetz zur Verbesserung der Vergütung auf dem Weg ist." In seinem Vortrag später am Nachmittag nach den Grußworten erklärte Becker die Details des Gesetzentwurfes.

Die für den Gesetzentwurf zuständige Ministerin der Justiz und für Verbraucherschutz Dr. Katarina Barley (überbracht von Ministerialdirigentin Dr. Daniela Goerdeler) sagte in ihrem Grußwort: Um zu vermeiden, dass dieser Gesetzesentwurf das gleiche Schicksal erleide, wie in der letzten Legislaturperiode habe man seit Herbst 2017 in zahlreichen intensiven Gesprächen mit den Ländern ausgelotet, welche Möglichkeiten bestünden, die Vergütung zügig anzupassen. Sie bedankte sich ausdrücklich für die Zusammenarbeit mit dem BdB im Reformprozess. Erstmals werden Zwischenergebnisse am 13. Mai vorgestellt.

"Ihr Treffen in unserer Stadt fällt in eine Zeit, in der die Aspekte des Betreuungsbereichs vielfach Beachtung finden", sagte in seinem Grußwort Frank Thomann, Fachbereichsleiter Soziales und Gesundheit der Stadt Potsdam. Die gesellschaftliche und sozialpolitische Entwicklung führe dazu, dass rechtliche Betreuung eine wichtige Rolle im sozialen Sicherungssystem wahrnehme. Größtmögliche Selbstbestimmung und gleichzeitig größtmöglicher Schutz bedürfe hoher Qualität im Betreuungssystem. Die Forderungen nach mehr Zeit für die Betroffenen und eine leistungsgerechte Vergütung sei nicht unberechtigt und könnten von der BMJV-Studie abgeleitet werden. Ergebnisse zeigen Qualitätsdefizite auf. "Ich habe persönlich großen Respekt vor Ihrer Arbeit", so Thomann. Behörden müssten Betreuer wieder mehr als Partner ansehen. Er hoffe mit den Zuhörern gemeinsam, dass zeitnah, das im Koalitionvertrag verankerte Versprechen umgesetzt werde.

Dem Vorsitzenden des Betreuungsgerichtstages Peter Winterstein war sein Zorn deutlich anzuhören: "Wir werden sehen, ob die Länder sich endgültig von rationalen Grundsätzen verabschieden wollen." Dann gewänne die unterste Qualitätsstufe. Gleichzeitig von UN-BRK und Qualität zu reden sei für ihn schon gar nicht mehr erträglich. Das sei die Missachtung eines Systems für das man bisher keinen internationalen Vergleich zu scheuen brauche. Winterstein fragte weiter: "Wird 10 Jahre nach Ratifizierung der UN-BRK diese Konvention nicht mehr ernst genommen von der Politik?"

Jurand Daszkowski, Vorstand des Bundesverbandes Pychiatrie-Erfahrener lobte in seinem Grußwort, dass die Unterstützte Entscheidungsfindung als Leitgedanke in drei Arbeitsgruppen auf der Jahrestagung diskutiert werde. Um neue Standards im Einklang mit der UN-BRK umzusetzen, brauche es auch Qualität. Er befürworte einheitliche Zulassungskriterien und Mindeststandards. Mit Qualität sei unzertrennlich die Vergütung verbunden.

Petra Godel-Erhardt, Vorstand Dachverband Gemeindepsychiatrie sagte: "Professionelle Power und Hartnäckigkeit sind wichtige Voraussetzungen für gute Betreuung, um Selbstbestimmung und Teilhabe der Klienten zu sichern." Die BMJV-Studie weise unmissverständlich aus, dass für eine qualitätsvolle Betreuung 24 Prozent mehr Zeit und 25 Prozent mehr Geld von Nöten seien. Gute Qualität brauche gute Bezahlung. Godel-Erhardt wies zudem auf das Jubiläum des Dachverbandes hin: Am 2. Mai 1976 wurde Dachverband gegründet.